□ 吴海涛

当看到《志愿军》电影银幕上那位铁道兵战士化作“人螺丝”,以血肉之躯死死抵住扳手,支撑起钢铁运输线时,我的眼眶湿润了。这一刻,我仿佛穿越了七十余年的时空,见到了我们中铁十一局二公司(原铁道兵一师二团)的英雄前辈史阜民。他的目光如星火,穿越历史的帷幕,与我的凝望交汇,完成了一场震撼心灵的无声对话。

那一夜,朝鲜战场寒风凛冽,十八列火车在江边焦灼等待,而钢轨却因螺丝型号不一无法对接。千钧一发之际,史阜民挺身而出,用一根螺丝扳子代替螺丝,以血肉之躯承受着十八列火车驶过的剧烈震动,坚持了整整一个半小时。五米高的枕木垛上,蒸气喷面、寒风刺骨、虎口震裂、棉衣破碎,而他如磐石般岿然不动。这一个半小时,不仅是时间的刻度,更是意志的丰碑。那尊“人螺丝”的身影,永远激励着后人砥砺前行。

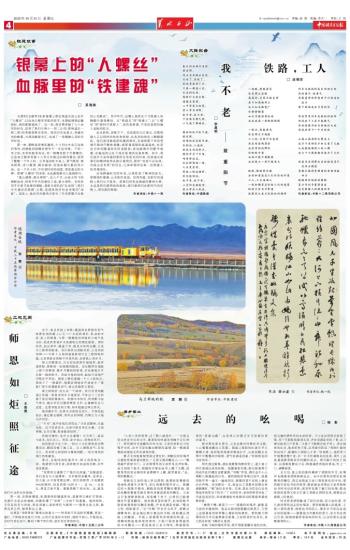

“逢山凿路,遇水架桥”,这八个字,从战火纷飞的朝鲜战场,到和平年代的建设工地,薪火相传。史阜民用手中扳手连接的钢轨,是前方部队的“生命线”;我们今天建设的铁路、公路,是国家经济社会发展的“动脉”。战场上,他在列车轰鸣中坚守,“只有那颗不言败的心在跳动”。和平年代,这颗心依然在千万铁建人的胸膛中强劲搏动。从“铁道兵”到“铁建人”,从“人螺丝”到“新时代筑路人”,变的是称谓,不变的是那份融入血脉的担当。

走出影院,思绪万千。在祖国的大江南北,无数铁建人正以同样的热忱和坚韧,在各自的岗位上默默耕耘。他们或顶着高原的凛冽寒风,在海拔数千米的雪域天路进行精密测量;或冒着南国的高温湿热,在深达百米的隧道深处排查隐患;或远离都市的繁华喧嚣,在偏远的山区工地反复调试设备参数。如今,我们或许不会再遇到那样生死攸关的时刻,但铁道兵前辈们的精神依然在指引着我们,那份“功成不必在我,功成必定有我”的信念,已深深烙印在每一位铁建人的灵魂深处。

这场跨越时空的对话,让我收获了精神的洗礼。前路依旧漫漫,山水依旧迢迢。但我知道,在前行的道路上我们从不孤单。前辈们用热血铸就的精神丰碑,永远是我们最明亮的航标,指引着我们在新时代的征程上,续写新的辉煌。

作者单位:中铁十一局

上一版

上一版

语音读报

语音读报 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制